園の風景

最近の記事

春の季節さがし 【2024年4月24日】

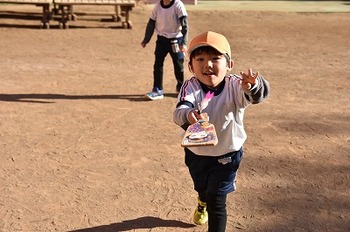

新学期が始まり、ひとつ学年が上がった子どもたち。

園庭あそびの中でも、早速、少しお兄さんお姉さんになった姿が見られました。

「ヒキガエルがいる!」と興奮した表情で教えてくれる年中さん。

早速捕まえてみます。 「ヒキガエルってこの前たんぼに卵を産んでたカエルだっけ?」と、たんぼで卵を見つけた時にお話ししたことを覚えていてくれている子もいました。

「ヒキガエルってこの前たんぼに卵を産んでたカエルだっけ?」と、たんぼで卵を見つけた時にお話ししたことを覚えていてくれている子もいました。

ヒキガエルがビオトープに逃げると、網をもって大捜索が始まりました。

ヒキガエルがビオトープに逃げると、網をもって大捜索が始まりました。

年長さんが捕まえてくれたおかげで、みんなで観察できました。「年少さんにも見せてあげよう」と気にかけてくれる頼もしい姿も見られました。

他にも、春を探している子どもたちがいました。

「わたげだー!」と嬉しそうに見せてくれる子、

「ありの巣がたくさんある!」と、ありの行き来をじっくり観察する子、 「桜の花束つくったよー!」と花びらが散った後も楽しむ子など、

「桜の花束つくったよー!」と花びらが散った後も楽しむ子など、

植物や生き物が動き始める春をいち早く感じて遊びに取り入れる様子が見られました。

5月はどんな生き物を観察できるか楽しみですね。

ヒキガエルのたまご 【2024年3月 7日】

「先生!たんぼにカエルの卵があるよ!!」

ある朝、年長さんが職員室に駆け込んできて教えてくれました。

今年もまどか幼稚園の園庭に、ヒキガエルが産卵に訪れたようです。

たんぼにも、ビオトープにも、たくさんのたまごがありました。

たんぼに産み落とされた卵は、来年度の活動に向けて、ビオトープにお引っ越しすることになりました。

カエルの卵をお引っ越しするよ~と声をかけると、たんぼを取り囲むほどの子どもたちが集まってくれました。

砂場の鍋やボールを持ってきて、「これに入れて!」「運んでくるよ」と自分たちで考え、お手伝いしてくれました。

この時は写真を撮れなかったので、後日残った卵をお引っ越ししている写真をお見せします。

「黒いの全部卵なの?」「プルプルしてる!」「いつおたまじゃくしになる?」と色々な声が上がりました。

冬の朝の氷遊び 【2024年1月30日】

思わず「寒い」と口に出してしまうほど冷えた朝、園庭のビオトープには氷が張っていました。

早速、年長さんたちはスコップを取り出し氷を割っていました。

早速、年長さんたちはスコップを取り出し氷を割っていました。

お皿に並べてみたり、砕いてかき氷にしてみたりと遊び方は様々です。

お皿に並べてみたり、砕いてかき氷にしてみたりと遊び方は様々です。

手を伸ばして苦労して手に入れた氷には愛着がわくようで、

手を伸ばして苦労して手に入れた氷には愛着がわくようで、

「こんなの取れたー!」とみんないい笑顔で見せてくれました。

「こんなの取れたー!」とみんないい笑顔で見せてくれました。

「それなあに?」と興味津々の年少さんに、年長さんが「池で取った氷だよ」とおすそわけをしてくれました。

「ありがとう!」とニコニコ笑顔の年少さんは早速、水で洗って太陽にかざしてキラキラを楽しみました。

おままごとをしている年少さんにも、氷を分けてくれました。

冬の園庭遊び 【2024年1月16日】

よく晴れた寒い朝、子どもたちは園庭で元気いっぱい体を動かしていました。

お正月あそびとして、羽根つきをやっている子どもたちがいました。

何度も空振りしながら「下から打ったらいいかも!」「もうちょっと優しく打ったら出来そう!」と試行錯誤を重ねていました。

難しかった分、続けて打てた時の喜びは一入でした。

こままわしをしている子どもたちもいました。

こまが回った時には、「回った!回った!」と大興奮の中、みんなで観察しました。

日本の文化に触れる経験になったかと思います。

砂場では、「温泉だー!」と言って砂風呂を作っている子たちがいました。

くつろいでいる表情がたまらないですね。

くつろいでいる表情がたまらないですね。

寒さから連想される遊びを見ていると、子どもたちも季節の移ろいを感じてくれているようで嬉しく思います。

冬ならではの氷遊びは、次回ご紹介する予定です。

園庭ツアーで色探し 【2023年12月 8日】

先日、父母の会主催の園庭ツアーが開催されました。

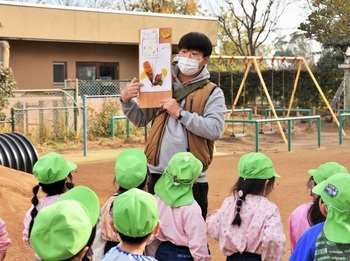

今年も、Biotop Guild代表の三森典彰さんにお越しいただき、秋の色探しを行いました。

年長さんは、はじめに生きもののお話を聞いてから園庭に集まりました。

色探しのやり方を聞いたら、よーいスタート!

みんな一斉に駆け出します。

見慣れた園庭も、色に着目すると新たな発見があります。

落ち葉のプールは、子どもたちにも大人気。

はっぱ集めにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

はっぱを見つけたら、色見本の中からぴったりな色を探しておいていきます。

このはっぱはなんだろう?と思ったら三森さんに聞きに行きます。

このはっぱはなんだろう?と思ったら三森さんに聞きに行きます。

はっぱの名前を教えてもらったり、一緒に植物の感触を楽しんだり、いいにおい・くさいにおいの植物をかいでみたりと五感を使って楽しみました。

はっぱの名前を教えてもらったり、一緒に植物の感触を楽しんだり、いいにおい・くさいにおいの植物をかいでみたりと五感を使って楽しみました。

最後は、見つけた色をみんなで振り返ります。

たくさんの色を見つけられましたね。

園庭ツアーをきっかけに、日常生活の中でも、色や植物に目を向ける時間を持ってもらえたら嬉しいです。

園庭ツアーをきっかけに、日常生活の中でも、色や植物に目を向ける時間を持ってもらえたら嬉しいです。

たくさんの準備をしてくださった父母の会の皆様、本当にありがとうございました。

年長さんの稲刈り 【2023年10月19日】

10月初旬、爽やかな秋晴れの中、年長さんの稲刈りがありました。

種もみから大切に育てた稲を囲んで、鎌の使い方や稲の刈り方を教えてもらいます。

「カマキリの"カマ"だね!」と気付いて声をあげてくれる子もいました。

初めて触る道具に緊張した面持ちの子もいましたが、自分たちで育てたお米を上手に刈り取ることが出来ました。

当日お休みだった子も、別の日に稲刈りを行いました。

他学年の子たちもいる中で稲刈りをしたので、「僕もやりたい!!」と興味を持った子がたくさんいました。

年長さんになったときを楽しみに待ってもらえたらと思います。

「鎌はカマキリの"カマ"なんだよね~」と、当日の話を覚えてカマキリポーズをしてくれる子もいて、幼稚園の活動が子どもたちの知識や経験に結びついていることに嬉しくなりました。

これから、脱穀、もみすり、精米をします。

おにぎりまでもう少し。

お米ができるまでの過程を子どもたちに体験してもらいたいと思います。

秋の訪れ 【2023年10月10日】

ようやく秋らしい陽気になってきました。

幼稚園では、運動会練習が始まっています。

園庭で振付を覚えたり、自由遊びの中でリレーの練習が行われたり、クラスからも運動会の歌が元気よく聞こえてきます。

園庭では、秋の訪れを早速感じている子どもたちがいました。

落ち葉を集めている子たちに声をかけると、「はっぱが黄色い!」「きれいな色だから集めてるの!」と自慢のはっぱを見せてくれました。

木の高いところにある木の実を、枝を使って落としている子たちもいました。木の実を落とす子、落ちてくる木の実を拾う子と役割分担をしていて、手の届かない木の実をあきらめるのではなく、なんとしても取るんだという強い気持ちが生んだアイデアでした。

築山から、フラフープを一斉に転がす様子も見られました。

どうやって手を離すと遠くまで転がるのか考えている子、転がるフラフープと競争している子などいろいろな楽しみ方があるようです。

虫探しの中で大きなカマキリを捕まえた年長さん。

興味津々の年少さんたちが「みーせーて!」と駆け寄ると、「いいよ!」と、見やすいように場所を開けてくれる優しい姿も見られました。

子どもたちが、秋が深まるのを楽しみにできるように、幼稚園でも声をかけていきたいと思います。

9月の園庭遊び 【2023年9月14日】

夏休みが終わり、新学期が始まりました。

台風がきたりと、お天気が優れない日が続いていましたが、今日は晴天。

園庭に出て思いっきり遊びました。

「枝豆みたいなはっぱを見つけたからおままごとするの!」と小さな葉を大切に摘んでいたり、

稲穂が黄金色に色づき始めたのに気が付く子たちもいました。

たんぼの周りには色々な生きものが集まってくるので、田植えを行った年長さんだけではなく、他学年の子どもたちもたんぼの様子を気にかけることが出来ています。

また、今日は職員が草取りをしていると、手伝ってくれる子どもたちがいました。

ひとりでは抜けない頑丈なツルも、みんなと一緒にならできるかも!と協力している姿が見られました。

「大きなかぶみたいだね!」という声が聞こえてくる中、無事に抜くことが出来ました。

取れた大きな葉を使って遊びは続きます。

職員が葉を使って大きな音が出る遊びを見せると、子どもたちも自分で葉っぱを見つけ、チャレンジしていました。

はっぱをじっくり観察し、「ちょうちょみたいなはっぱがあった!」「これで魔法が使えそう!」と想像力を膨らませている子たちもいました。

まだまだ残暑が続きますが、子どもたちと少しずつ秋を見つけていきたいと思います。

雨が好きな生きもの探し 【2023年6月23日】

6月になり、雨の日も多くなりました。

すっきりしないお天気が続いていますが、子どもたちはこの季節ならではの楽しみを見つけて遊んでいます。

「この図鑑に載っている生きものを探したい!」と声をかけてくれた子と一緒に、雨が好きな生きものを探しに園庭散策をしました。

ビオトープ池からオタマジャクシがいなくなっていることに気が付くと、「カエルはどんなところにいるんだろう」と疑問がわいてきます。

その話を聞いた他の子どもたちが、「ヒキガエルがこの前あっちにいたよ!」「この下にたくさんいるの見た!」と教えてくれます。

残念ながら今日は見つけることができませんでしたが、「今は餌を取りに行っているのかも」と子どもたちの想像は続いていきます。

次は、ビオトープ池にたくさんいるアメンボを、近くで観察するために捕まえようと試みました。

すばしっこいアメンボに苦戦していると、「なにしてるの?」「アメンボ僕も捕まえたい!」「大きい鍋のほうが取れると思う!」とビオトープをぐるっと囲むほどのたくさんの子どもたちが集まってきてくれました。

捕まえたアメンボを取り囲む姿は真剣そのもの。交代しながらじっくり観察しました。「どうやって水の上を泳いでるの?」と近くで観察したからこその新しい疑問も生まれてきました。

他にも、水たまりで遊んだり、

アスレチックの苔が生き生きとしていることに気が付いたり、

じめじめした場所でダンゴムシを探したりと、

季節の移り変わりを感じながら日々を過ごしています。

各クラスで育てている野菜もだんだんと大きくなってきました。

自分のクラスで育てている野菜だけではなく、他のクラスの野菜を観察して、花が咲いたこと、実ができたことを報告してくれる子もいます。

これからたくさん雨が降り、暑くなってくると野菜はぐんぐん成長していきます。

収穫できる日を楽しみにしながら、子どもたちと観察していこうと思います。

5月の季節遊び 【2023年5月29日】

5月になり、暑い日も増えて生きものたちが活発になってきました。

子どもたちは、園庭を走り回りながら季節のものを探すのがとても上手です。

「こっちにかわいいお花があったよ!」「オタマジャクシはちっちゃいカエルになったみたい!」「ここにはたくさんダンゴムシがいるんだよ!」と目をキラキラさせて報告に来てくれます。

ビオトープでは、ヤゴを捕まえる子も増えてきています。

ビオトープでは、ヤゴを捕まえる子も増えてきています。

捕まえたヤゴをみんなで観察し、顔で種類を判別できるようになった子もいるようです。

年少さんが、「私も捕まえてみたい!」と言うと、ベテランの年長さんが「こっちの網で捕まえたらいいよ」と自分のものを貸してあげていました。

生きものを通じて異年齢の交流が生まれています。

また、最近の幼稚園では、色水づくりも盛んに行われています。アスレチックの上に登って木の実を取ってつぶしてみたり、きれいな色のお花を入れてみたりと子どもたちの個性があふれていました。

6月に開催されるどろんこボディペインティングでも、カラフルな絵の具をたくさん使って色水遊びが楽しめます。職員も子どもたちと一緒に全力で遊びたいと思います。

代掻き後の田んぼ 【2022年6月 7日】

秋の収穫を終えてから春が来るまでは、田んぼのお休み期間。

冬の間は氷が張ったり、水がほとんどなくなる時期もあれば、また雨が降って水が溜まったり...

春になっても昨年の稲の根元はまだ田んぼに残り、土はごろごろと固い所が多くあります。 5月下旬の代掻きでは年長組の子ども達みんなで、田んぼに代わる代わる裸足で入り、土をほぐしました。

5月下旬の代掻きでは年長組の子ども達みんなで、田んぼに代わる代わる裸足で入り、土をほぐしました。

子ども達の頑張りにより田んぼはとても柔らかくなり、水と混ざり合ってたぷたぷ、とろとろ。

代掻きをすることで稲の根は田んぼに活着しやすくなり、水が均一に張れるようにもなります。

翌日、しっかり土が沈んだ田んぼにはヤゴなど水の中の生きもの達が歩いた跡が見え、湿った土手の上にはツバメがやってきました。

まどか幼稚園のツバメは今年の春1回目の巣を天敵に壊されてしまったのですが、諦めずに田んぼと池から泥や枯れ草を運んで2回目の巣を作り、今は無事に卵を温めているようです。

年長組の子ども達がお米作りをすることで、田んぼとつながる生きもの達が園庭を訪れ、稲と一緒にたくさんの小さな命が育っていきます♪

年長組の子ども達がお米作りをすることで、田んぼとつながる生きもの達が園庭を訪れ、稲と一緒にたくさんの小さな命が育っていきます♪

春の訪れ 【2022年3月17日】

あたたかい日が続き、草木が次々に芽生えてきました。

春をいち早く知らせてくれるフキノトウ。ツクシも顔を出し、アジサイの葉も少しずつ開きはじめています。

アスレチックに登ると、たくさんの桜のつぼみ。

開花を楽しみに待つ子ども達は、ふくらんだつぼみを見上げて目を輝かせていました。

池には冬の眠りから目覚めたヒキガエル。

池には冬の眠りから目覚めたヒキガエル。

春がはじまるこの時期は繁殖期となり、産卵のために一斉に水辺に集まります。 池に集まったたくさんのヒキガエルに気付いた子ども達は、驚きながら何匹いるのか数えたり、オス同士が戦う様子を見て心配したり。

池に集まったたくさんのヒキガエルに気付いた子ども達は、驚きながら何匹いるのか数えたり、オス同士が戦う様子を見て心配したり。

普段はなかなか出会えないヒキガエルをじっくり観察しました。

産卵を終えると池から離れて、また落ち葉や土、側溝の中へ。

産卵を終えると池から離れて、また落ち葉や土、側溝の中へ。

4月になる頃には、池の中がオタマジャクシで賑やかになりそうです。

父母の会催し 園庭ツアー 【2021年12月 3日】

11月29日、30日の2日間は父母の会の皆様が主催の園庭ツアーが開催されました。

昨年に引き続き、講師は生きもの専門家の三森さん。

今年は葉っぱのスタンプで遊びながら、秋の自然を楽しむ企画です。 まずは三森さんから、葉っぱ探し、スタンプ、その後のゲームについてのお話。

まずは三森さんから、葉っぱ探し、スタンプ、その後のゲームについてのお話。

子ども達は集中して聞いて、スタートの合図で園庭のあちらこちらへ出かけます。 お気に入りの葉っぱを見つけたら、机で待っているお母様方の所へ。

お気に入りの葉っぱを見つけたら、机で待っているお母様方の所へ。

自分の好きな色を決めて、絵具にない色は混ぜて作り、筆で葉っぱの上へ色をのせます。

葉っぱをひっくり返して布にあて、上から押すと...

葉っぱをひっくり返して布にあて、上から押すと...

子ども達それぞれ違う、素敵な作品のできあがりです♪

スタンプを終えてからは、カードを見ながら園庭にある葉っぱや生きもの、色を探して遊びます。

スタンプを終えてからは、カードを見ながら園庭にある葉っぱや生きもの、色を探して遊びます。 いつもの園庭が、とても楽しいツアーの場所となりました。

いつもの園庭が、とても楽しいツアーの場所となりました。

準備から当日まで、お忙しい中たくさんの時間をかけて催しを開催してくださったお母様方、三森さんに心から感謝いたします。

ありがとうございました!

年長さんの稲の生長 【2021年9月17日】

6月に田植えをした田んぼの稲は、夏にかけて生長して無事に出穂!

8月下旬には花を咲かせてくれました。 年長さんは稲が大きくなったことに気付いたり、みんなでお米が食べられそうだと喜んだり、自分の発見を他のお友だちに伝えたり。

年長さんは稲が大きくなったことに気付いたり、みんなでお米が食べられそうだと喜んだり、自分の発見を他のお友だちに伝えたり。

年中さんは何だろうと興味を持ったり、お米になることを聞いて驚いたり。

園庭の土に植えた数株の稲も小さいながらに出穂し、花の観察をすることができました。 稲と稲の間にはアジアイトトンボがふわふわ飛び、葉をつたって移動するカマキリは田んぼの真ん中で狩りをして、夕方になるとウスバキトンボがひと休み。

稲と稲の間にはアジアイトトンボがふわふわ飛び、葉をつたって移動するカマキリは田んぼの真ん中で狩りをして、夕方になるとウスバキトンボがひと休み。

体験のための小さな田んぼでも、田植えから収穫までの5ヵ月あまりで色々な生きものが集まり、新しく生まれ、稲と一緒に成長しています。

2学期のはじまり 【2021年9月 3日】

ご家庭での夏休みを終えて、子ども達の登園がはじまりました。

8月下旬の夏期保育では久しぶりに園庭へ出かけたり、クラスでお友だちや担任と過ごしたり、アイスを食べたり、年長さんはスライムを作ったり。真夏の暑さの中、幼稚園の夏のあそびを楽しみました。 お休みの間の思い出を一生懸命伝えてくれる子も多くいます。

お休みの間の思い出を一生懸命伝えてくれる子も多くいます。

生きものが好きな子ども達からは、見つけて嬉しかったこと、お父さんやお母さんがすごかったこと、育てた生きものが死んでしまったこと、不思議だったこと、今気になっていること、たくさんのお話がこぼれて、その経験を園庭につなげて張り切る姿もありました。

そして9月1日からいよいよ2学期。急に気温が下がって秋の涼しさです。

そして9月1日からいよいよ2学期。急に気温が下がって秋の涼しさです。

子ども達は今週延期となってしまった梨狩りに期待をふくらませて、雨があがる日を待っています。

幼稚園のみんなが梨狩りに行けるように、年少さんがてるてる坊主に願いを込めてくれました。 緊急事態宣言期間中の保育となりますが、感染防止の対策により一層努めながら、子ども達が安心して園生活を楽しめるよう見守っていきたいと思います。

緊急事態宣言期間中の保育となりますが、感染防止の対策により一層努めながら、子ども達が安心して園生活を楽しめるよう見守っていきたいと思います。

田植え 【2021年6月28日】

5月上旬に種もみをまいてから、稲はゆっくり生長し、6月上旬には20㎝以上の背丈に。

ですが今年は一部の稲の元気がなく、宮城県の雁音農産の小野寺さんにご相談したところ、子ども達のお米作りを応援する気持ちを込めて育ててくださった予備の苗を送っていただくことに。

幼稚園の苗に、小野寺さんの苗も数本ずつ合わせて田植えをおこなうことになりました。 田んぼでは5月の終わりに年長さんみんなで代掻きをして、きめ細やかな柔らかい土になり、準備は万端です。

田んぼでは5月の終わりに年長さんみんなで代掻きをして、きめ細やかな柔らかい土になり、準備は万端です。 そして6月17日、いよいよ田植え。

そして6月17日、いよいよ田植え。

裸足になって、茎を折ってしまわないよう気を付けて稲を持ち、お話を聞き、田んぼの中に入ります。

膝下まで泥に埋まる田んぼの中は子ども達にとって歩きにくく、慎重にゆっくり進み...

膝下まで泥に埋まる田んぼの中は子ども達にとって歩きにくく、慎重にゆっくり進み...

稲の根がしっかり土に埋まるように、手も一緒に沈めて大切に植えます。

年長組の3クラス、約80名の子ども達が1回ずつ植えて、小さな田んぼの田植えが無事終わりました。

年長組の3クラス、約80名の子ども達が1回ずつ植えて、小さな田んぼの田植えが無事終わりました。

稲がすくすく大きくなることを願って、秋の収穫までみんなで見守ります。

どろんこ遊び・水遊び 【2021年6月14日】

5月からはじまった自由遊び中のどろんこ遊び・水遊び。

雨の次の日の水溜りを踏んで足の裏の感触を楽しんだり、おままごとの道具を持ってきて泥の柔らかさを調整しながらお料理を作ったり、スコップで穴を広げたり、川を作ったり。

年長さんを中心に何人もの子ども達が関わり、それぞれに工夫しながら砂場に水を運び入れ続け、びっくりする程の大きな池を作ったり。

真夏のような暑さの日、細かいシャワーのように水を降らせると、園庭で遊んでいた子ども達が少しずつ集まって、暑い体を冷まします。

真夏のような暑さの日、細かいシャワーのように水を降らせると、園庭で遊んでいた子ども達が少しずつ集まって、暑い体を冷まします。

まもなくおこなう予定のどろんこボディペインティングでは、いつも以上に思いきり、体いっぱい、学年のみんなでどろんこや色水遊びを楽しみたいと思います♪

まもなくおこなう予定のどろんこボディペインティングでは、いつも以上に思いきり、体いっぱい、学年のみんなでどろんこや色水遊びを楽しみたいと思います♪

園庭の生きものとの出会い 【2021年6月11日】

初夏は昆虫が賑わう頃。

園庭で出会う生きものも日毎に多くなりました。

自由あそびの時間にどこかで「見つけた!つかまえた!」の声があがると、近くで遊んでいた子ども達が足を止めて覗きに集まります。 チョウやトンボなど飛ぶのが早い昆虫はなかなか捕まえられず、追いかけると園庭の高い所へと飛んで逃げてしまいますが...

チョウやトンボなど飛ぶのが早い昆虫はなかなか捕まえられず、追いかけると園庭の高い所へと飛んで逃げてしまいますが...

ナミアゲハが偶然近くにとまった時には、みんなで囲んでじっと観察。

池からは続々とトンボが羽化します。

池からは続々とトンボが羽化します。

羽化したばかりのシオカラトンボを捕まえた時には、色がいつもと違うことに気付いて、トンボ自ら飛び立つまで見守りました。 あまり園庭に来ないオオヤマトンボと出会えた時には、翅が曲がらないよう気を付けて持つことを伝え合いながら、図鑑で種類を調べます。

あまり園庭に来ないオオヤマトンボと出会えた時には、翅が曲がらないよう気を付けて持つことを伝え合いながら、図鑑で種類を調べます。 カナヘビを見かけることが多くなると、自分も見つけたい、捕まえたいと、あきらめずに一生懸命カナヘビ探しを続ける子ども達。

カナヘビを見かけることが多くなると、自分も見つけたい、捕まえたいと、あきらめずに一生懸命カナヘビ探しを続ける子ども達。

色々なお友だちと関わり、意見を伝え合って、たまに言い争いながらも協力して。

逃げられてしまった...と思ったら、見たことのない別の虫を発見して思いがけない達成感に変わることも。

動植物を通して経験できることは時により本当に様々で、子ども達それぞれの心が育まれています。

動植物を通して経験できることは時により本当に様々で、子ども達それぞれの心が育まれています。

年長さんのお米作りのはじまり 【2021年5月20日】

今年も年長組の子ども達のお米作りがはじまりました!

千葉では田植えを終えた田んぼが多くなっていますが、園のお米作りはゆっくり開始し、5月の連休明けに苗作りをはじめます。

苗を育てるための土を準備していると年長さんが気付き、自分も種まきの準備をすると立候補。

すると年中さん、年少さんも興味を持って加わり、みんなで土をほぐし、肥料を混ぜます。

人数が増えると子ども達自身で役割分担を決めて、容器を持つ人、土を入れる人、山になっている土をならす人などテキパキ進め、無事に準備が完了!

種もみまきはクラスごとに集まり、種もみ同士が重なり合わないよう大切にまきました。

種もみまきはクラスごとに集まり、種もみ同士が重なり合わないよう大切にまきました。

最後にうすく土をかぶせて、次の日から水やりを開始。

最後にうすく土をかぶせて、次の日から水やりを開始。

種まきから1週間経ち、小さな芽が出てきてくれました♪ 種もみや肥料は、雁の声が響く宮城県大崎市で、稲と生きもの、田んぼ、周辺環境と向き合い、生きものと共存する田んぼを育む雁音農産の小野寺さんから送っていただいたもの。

種もみや肥料は、雁の声が響く宮城県大崎市で、稲と生きもの、田んぼ、周辺環境と向き合い、生きものと共存する田んぼを育む雁音農産の小野寺さんから送っていただいたもの。

今年も年長さんとお米作りを経験できることに感謝し、秋の収穫を目指してまどか幼稚園のみんなで見守っていきます。

5月の子ども達 【2021年5月17日】

5月になり、早くも夏の訪れをま感じるようになってきました。

涼しい日は外遊びが心地良く、のんびりと好きなことに没頭。

暑い日は裸足になって、水遊びや泥あそびを体いっぱい楽しんでいます。 年少さんも園生活に少しずつ慣れはじめて、同じクラスのお友達と一緒に園庭の遊具を巡ったり、 お兄さんお姉さんの遊びに興味を持って輪の中に飛び込んでみたり。

年少さんも園生活に少しずつ慣れはじめて、同じクラスのお友達と一緒に園庭の遊具を巡ったり、 お兄さんお姉さんの遊びに興味を持って輪の中に飛び込んでみたり。

そんな年少さんに「こうして使うんだよ」「これを使って良いよ」と、使い方や遊び方を教えて、おもちゃを貸してくれる年中さんや年長さん。

そんな年少さんに「こうして使うんだよ」「これを使って良いよ」と、使い方や遊び方を教えて、おもちゃを貸してくれる年中さんや年長さん。

年少さんが気付かずに時間をかけて作った物を壊してしまった時も、怒らずに気持ちを伝えている姿を見ると、入園してから1年、2年の子ども達の成長は本当に大きなものだと改めて感じます。

賑やかな外遊びの中、園庭の色々な所でうまれる子ども達の優しいやりとり。

賑やかな外遊びの中、園庭の色々な所でうまれる子ども達の優しいやりとり。

今週はお天気が崩れて、梅雨入りの時期も気になる頃ですが、5月や6月も外でたくさん過ごし、初夏を楽しみたいと思います♪

春の園庭 【2021年4月 5日】

4月になり新年度。始業式・入園式を前に、園では保育の準備を進めています。

春休みの預り保育には子ども達が元気に通い、ぽかぽか陽気の日にはたっぷり外遊び。 例年以上に季節の移ろいが早く、桜はあっとい間に散っていきますが、桜の開花頃から他の動植物も日毎に活発になっています。

例年以上に季節の移ろいが早く、桜はあっとい間に散っていきますが、桜の開花頃から他の動植物も日毎に活発になっています。

ムラサキシキブとイロハモミジは新芽から葉を出して、少しずつ広げて、花壇の土からはミツバアケビやミツバツチグリ。

園庭に草花が増えはじめると、チョウやハチ、アブもやってきます。

雨と晴天を繰り返しながら、動植物は更に活発になり、景色は鮮やかに、空気には潤いが戻ります。

雨と晴天を繰り返しながら、動植物は更に活発になり、景色は鮮やかに、空気には潤いが戻ります。

寒暖差により疲れやすく、風邪をひきやすい頃でもありますが、お体を大事にお過ごしください。

子ども達が元気に始業式や入園式を迎えられることを願い、幼稚園で会える日を楽しみに待っています♪

花壇のお手入れ 【2021年1月12日】

木は葉っぱを落として冬芽をつけ、草は枯れて種になったり、根っこだけになったり、花壇の中も冬景色です。

春には枝から新しい葉が出て花が咲き、土からは色々な草が芽生えるように、冬のお手入れをおこないました。

土が固くなってしまったところは小さなスコップでほぐして、かちかちの所ではクワも使って...

土が少し柔らかくなったら、腐葉土をかけて、花壇全体を覆うように広げていきます。

固い土を掘り返す時と、柔らかい土を広げる時では違う道具を使い分けたり。

固い土を掘り返す時と、柔らかい土を広げる時では違う道具を使い分けたり。

腐葉土を広げると、小さな葉っぱの集まりだと気付く子もいれば、綺麗な土だと眺める子がいたり。

はじまりから終わりまで、子ども達がやりとりを交わしながら少しずつ入れ替わり、2つの花壇のお手入れをおこなうことができました。

これから更に寒さが厳しい時期となりますが、植物たちが無事に冬を越せるように願い、春を待ちます。

池と田んぼのお手入れ 【2021年1月 9日】

池や田んぼに氷が張るようになり、大きな氷を取ったり、小さなかけらを集めたり、夢中で遊んだ12月中旬。

氷と一緒に土もはがれて土手が崩れてきてしまったので、12月下旬にお手入れをおこないました。

はじめは池。

底に沈んだ泥をあげ、露出した遮水シートの上にのせると、年長さん数人が砂場から道具を持ってかけつけてくれます。

泥を押し広げて土手を整えるうちに、どこに土が足りないのか子ども達自ら気付き、声をかけながら仕上げてくれました。 続いて田んぼ。

続いて田んぼ。

泥をあげる人、土手を固める人に分かれて職人のように進める年長さんを見て、年少さんもお手伝いに立候補し、一生懸命手伝ってくれました。

子ども達の力によって、無事完成。

子ども達の力によって、無事完成。

お陰で土手の植物が守られ、訪れる生きものも増えてくれるはずです。

水を抜いていた田んぼでは、薄い氷が溶けては固まり何層にも重なったのか、とても分厚い氷が見つかりました。

年長さんがクラスに持ち帰って泥を洗い流し、観察したそうです♪

園庭ツアー 【2020年12月 9日】

11月30日と12月1日は、父母の会主催の「まどかガーデン園庭ツアー」。

子ども達がいつも以上に園庭の自然を楽しみ、世界が広がるような体験ができるようにと、父母の会のお母様方が企画し、観察会やビオトープ作りで日頃からご協力いただいている生きもの専門家の三森さんと一緒にツアーを準備してくださいました。

1日目は年少組と年中組。

園庭の真ん中に、色とりどりの輪が広がります。 はじめに園庭に集まったのは、年少さん。

はじめに園庭に集まったのは、年少さん。

色の輪を囲む子ども達に、どんな色が好きか三森さんが質問すると、言葉で伝えたり指で示したり、好きな色を見つめます。

お話の後は色を探しに、園庭の好きな所へ。

落ち葉の山にある、茶色や赤、黄色の葉っぱ。新しく落ちた緑色の葉っぱ。

築山からごろごろ転がる土の塊。隅っこに落ちている石。 拾って色の輪に合わせてみると、イチョウは黄色や黄土色、ビワの葉は深緑。土は茶色に見えたり、こげ茶に見えたり。

拾って色の輪に合わせてみると、イチョウは黄色や黄土色、ビワの葉は深緑。土は茶色に見えたり、こげ茶に見えたり。

藤色には石が並んで、園庭の色をたくさん見つけて楽しみました。

次の年中さんは、グループに分かれて色探し。

次の年中さんは、グループに分かれて色探し。

駆け回って色を探す子、用紙を持って色の名前を調べる子、見つけた色の素材を大事にカゴへ入れる子。

元気いっぱいに出かけながらも、グループの友だちを気にかけて声をかけ合います。

同じ葉っぱの中にたくさんの色が混在していることや、表と裏の違いに気付き、発見や疑問を言葉にする姿もありました。

同じ葉っぱの中にたくさんの色が混在していることや、表と裏の違いに気付き、発見や疑問を言葉にする姿もありました。 色探しの後は落ち葉を運んで、生きもののすみか作り。

色探しの後は落ち葉を運んで、生きもののすみか作り。

落ち葉溜めの木箱の中へ、両手いっぱいに抱えた落ち葉を入れました。

葉がゆっくりと堆肥になったら、田んぼにも混ぜて稲の栄養にできればと思います。

2日目は年長組。

2日目は年長組。

まずはホールに集まって、池や田んぼのこと、それぞれをすみかにする生きもののことを学びます。 園庭に移動したら、田んぼに取り残されたメダカのレスキューや池の生きもの探し。

園庭に移動したら、田んぼに取り残されたメダカのレスキューや池の生きもの探し。

草木や土の中に隠れている虫を見つけたり、三森さんの手を引いて以前から気になっていたことを質問したり、顕微鏡で観察したり、興味を深める時間を過ごしました。

ツアーの後には、幼稚園の生きもののイラストや写真が入った下敷きのお土産も。

ツアーの後には、幼稚園の生きもののイラストや写真が入った下敷きのお土産も。 2日間、充実した時間を過ごさせていただきました。

2日間、充実した時間を過ごさせていただきました。

企画してくださった父母の会の皆様、講師をしてくださった三森さん、本当にありがとうございました!

落ち葉のあそび 【2020年11月27日】

父母の会の皆様が落ち葉集めの声を掛けてくださってから、たくさんの子ども達が落ち葉を持って登園してくれました。

袋いっぱいに詰め込んだり、お気に入りを選んで拾ったり、ご家族の方と集めたことや場所のことを教えてくれたり。 落ち葉を降らせるのが好きな子がいれば、ひらひら落ちる姿を眺める子、せっせと運び出す子もいます。

落ち葉を降らせるのが好きな子がいれば、ひらひら落ちる姿を眺める子、せっせと運び出す子もいます。

運び出された後は築山のでこぼこの穴に入っていたり、すべり台の下に置いて落ち葉に飛び込む遊びができていたり、子ども達それぞれの発想で色々な所に広がりました。

運び出された後は築山のでこぼこの穴に入っていたり、すべり台の下に置いて落ち葉に飛び込む遊びができていたり、子ども達それぞれの発想で色々な所に広がりました。

園庭のあちらこちらに散らばると、ほうきを持って落ち葉掃き。

新しい落ち葉がこんもり山になった日には、お布団のように入る姿もありました。

新しい落ち葉がこんもり山になった日には、お布団のように入る姿もありました。

まだ落ち葉を集めていますので、お家の近くやお出かけ先で拾える機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします♪

まだ落ち葉を集めていますので、お家の近くやお出かけ先で拾える機会がありましたら、ぜひよろしくお願いします♪

年長さんの稲刈り 【2020年11月17日】

毎年年長さんが取り組むお米作り。

秋になり、園庭ではじめての収穫を迎えます。

田植えをおこなった6月から、苗が田んぼに根付いて草丈が大きくなる7月...

この大切な時期に、今年の稲はセセリチョウの幼虫に食べ尽されそうになるという危機に直面しました。 それでも多くの稲はたくましく再生して花を咲かせ、根元近くまで食べられ小さくなってしまった株も葉や茎をゆっくりのばし、籾を実らせてくれました。

それでも多くの稲はたくましく再生して花を咲かせ、根元近くまで食べられ小さくなってしまった株も葉や茎をゆっくりのばし、籾を実らせてくれました。 いつもより小さな稲ではありますが、嬉しい秋の実りを大切に、鎌を使って1株ずつ刈り取り、稲架かけをします。

いつもより小さな稲ではありますが、嬉しい秋の実りを大切に、鎌を使って1株ずつ刈り取り、稲架かけをします。

年長さんの田んぼは生きもの達のすみかにもなっていて、稲刈りをしている間に色々な生きものと出会うことができました。

ウッドデッキや廊下でしばらく干した後、11月になり脱穀と籾摺りがはじまっています。

ウッドデッキや廊下でしばらく干した後、11月になり脱穀と籾摺りがはじまっています。

みんなで作ったお米を食べられる日まで、あと少しです!

夏のあそび 【2020年8月31日】

季節は処暑となり、暑い夏もまもなく終わりを迎えようとしています。

春をご家庭で過ごし、初夏からはじまった1学期。

健康への配慮や保育・行事の大幅な変更など、ご家族の皆様にはご協力をお願いすることが多くありましたが快くご理解いただき、子ども達は毎日明るく元気に登園してくれました。

今年は感染症の対策としてプール活動をおこなうことが出来ませんでしたが、その分水遊びを日常的におこない、夏のあそびを体いっぱい楽しみました。

水で地面に絵を描いたり、水の冷たさや泥のあたたかさを感じたり。

スライダーやジョーロを使い、大きな水溜りがいくつもできた園庭でダイナミックに遊んだり。

砂場に大きな穴を掘って、足湯ができあがると、女の子達のおしゃべりがはじまります。

砂場に大きな穴を掘って、足湯ができあがると、女の子達のおしゃべりがはじまります。 7月の終わり頃にはオスのカブトムシが園庭に飛んできて、年中さんがお家で育てたメスを園に預けてくれたり、アブラゼミやニイニイゼミを見つけて観察したり、夏の生きものにもたくさん触れることができました。

7月の終わり頃にはオスのカブトムシが園庭に飛んできて、年中さんがお家で育てたメスを園に預けてくれたり、アブラゼミやニイニイゼミを見つけて観察したり、夏の生きものにもたくさん触れることができました。

季節の移り変わりを感じながら、秋も充実した時間をたくさん過ごしたいと思います。

季節の移り変わりを感じながら、秋も充実した時間をたくさん過ごしたいと思います。

年長さんの里山散策 【2020年7月15日】

6月30日、年長組の子ども達が里山散策へ出かけました。

谷田武西の原っぱと森の会の皆さんが何年も手入れを続け、森や草原、湿地が点在する環境が守られている、白井の里山。

5年前から、秋のどんぐりが落ちる頃に散策させてもらっていましたが、今年はご厚意により初夏も伺えることになりました。

バスから降りて森に入っていくと段々と道路の音は聞こえなくなり、木々に囲まれ、草の上で休んでいたトンボが舞い飛びます。 原っぱと森の会の皆さんにごあいさつをして、森の奥へ。

原っぱと森の会の皆さんにごあいさつをして、森の奥へ。

雨上がりで湿度の高い森には色々なきのこが出ていて、子ども達は足元をよく見て歩きます。

草花や生きものを教えていただき、トゲナナフシやノコギリクワガタにも出会うことができました。

草花や生きものを教えていただき、トゲナナフシやノコギリクワガタにも出会うことができました。

森の中を一回りした後は、原っぱで自由に過ごします。

森の中を一回りした後は、原っぱで自由に過ごします。

穏やかにそよいでいるように見えた草の中には、小さいバッタやカマキリがたくさん潜み、近付くと大ジャンプ。

子ども達は生きものを捕まえようと一生懸命探したり、お花を摘んで花束を作ったり、背丈の高い草の中を駆け回ったりして思いきり遊び、あっという間に終わりの時間になりました。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今ではどんどん少なくなっています。

昔は木を伐りだす森や林は人の暮らしに欠かせないもので、使われ手入れされることで里山が維持されていましたが、人の暮らしが変わった今ではどんどん少なくなっています。

白井に里山の環境を維持して、子ども達に散策の機会を作ってくださる原っぱと森の会の皆さんに、心から感謝しています。

年長さんの田植え 【2020年7月13日】

6月中旬、年長さんのお米作りがはじまりました!

これまで10年以上、第2園庭のまどかガーデンでおこなってきたお米作り。

今年からは園庭でおこなえるように、休園期間中の5月に田んぼを作り、稲のたねをまき、子ども達との田植えを楽しみにしていました。

まずはじめに代掻きをして、田んぼの土の準備。

外遊びの時間に男の子と女の子数人が、自ら進んで挑戦しました。

できたばかりの田んぼですが、以前の田んぼの土を運び入れたおかげか、踏むと粘りのある良い土。

できたばかりの田んぼですが、以前の田んぼの土を運び入れたおかげか、踏むと粘りのある良い土。

はねる泥を気にしていたのも束の間...みんな泥だらけになって、土の準備は万端です。

代掻きから2日後。田植え初日はひばり組の子ども達。

園庭に出かける前に、一度ホールに集まります。

宮城県で様々な生きものと共存する田んぼを育む、雁音農産開発有限会社の小野寺さんから、年長組の子ども達へ応援メッセージが届きました。

毎年、小野寺さんは稲の種もみや肥料を用意してくださり、稲に関する相談や収穫祭でもご協力いただき、まどか幼稚園のお米作りを何年も支えてくださっています。 田んぼに到着したら、稲の苗をしっかり手に持ち、田んぼの中へ。

田んぼに到着したら、稲の苗をしっかり手に持ち、田んぼの中へ。

まっすぐ立つように、大切に植えます。

翌日にはうぐいす組、翌週にはかなりや組の子ども達も田植えをおこない、無事に田植えが完了。

翌日にはうぐいす組、翌週にはかなりや組の子ども達も田植えをおこない、無事に田植えが完了。

空っぽに見えた田んぼに稲が植わると、年中組や年少組の子ども達からも「何を植えたの?」「これがお米になるの?」などの声があがりました。

小野寺さんがメッセージの中で教えて下さったのは「田んぼで育つのは稲だけではなくて、稲と一緒に色々な生きものが育つ」ということ。

小野寺さんがメッセージの中で教えて下さったのは「田んぼで育つのは稲だけではなくて、稲と一緒に色々な生きものが育つ」ということ。

お話の通り、田植え後すぐにアメンボやマツモムシが泳いでいたり、トンボが飛んできたり、土手をクモがうろうろしたり、田んぼは賑やかになりました。

田植え前、大きな水溜りのように見えた田んぼには、砂や枝を投げ入れたくなる年少さんや年中さんもいましたが、田植え後は少なくなり、年長さんが田んぼを気にしてくれています。

日常の中にあることで、子ども達は田んぼの小さな変化により気付いてくれるかもしれません。

日常の中にあることで、子ども達は田んぼの小さな変化により気付いてくれるかもしれません。

園庭でのはじめての収穫を楽しみに、秋まで稲を見守ります。

園庭の田んぼ作り 【2020年7月 9日】

休園中の5月、園庭の田んぼ作りをおこないました。

冬に完成した池のように、子ども達や保護者の方々と保育や休日の活動で少しずつ作り上げたいと考えていましたが、ビオトープ管理士の三森さんにご助言をいただきながら、職員で田んぼを作ります。

アスレチックの前に3m四方程のラインを引き、スコップやかま、つるはしを使い、穴掘り開始。

とても固い層や、砂利や石の層があり苦戦しましたが、深さ40㎝を目指して掘り進めました。

穴を掘り終えたら、遮水シートを敷いて、土で覆います。

穴を掘り終えたら、遮水シートを敷いて、土で覆います。

測量をして形状を調整する難しい作業のため、この日は三森さんも園に来てくださいました。

崩れてしまわないよう土を踏み固めたら、仕上げに10年かけて育っていたまどかガーデンの田んぼの土を入れて、水を入れて、土手にはドクダミやヨモギを植えて、完成!

田植えに間に合うよう、無事に田んぼを作り終えることができました。 6月には年長組の子ども達が田植えをおこない、秋まで園庭の田んぼで稲が育ちます♪

6月には年長組の子ども達が田植えをおこない、秋まで園庭の田んぼで稲が育ちます♪

フォークで割ってみたり、作っていたものに混ぜてみたりと、年長さんの優しさで遊びが広がっていきました。

フォークで割ってみたり、作っていたものに混ぜてみたりと、年長さんの優しさで遊びが広がっていきました。